Le Dieu de la Guerre

Napoléon, avant tout, est un soldat. Il en a reçu la formation : six années à l'Ecole militaire de Brienne puis à la prestigieuse Ecole royale du champ de Mars . Il en a l'intelligence innée, puisque, curieusement, ni la tactique ni la stratégie n'étaient au programme de ces établissements. Il en a la qualité princeps : le courage. Et, surtout, il aime ce métier : l'un de ses plus chers souvenirs est celui du jour où il a reçu son brevet d'officier, à « seize ans et quinze jours », comme il prend plaisir à le préciser, même une fois parvenu au faîte de la gloire.

Par bonheur pour lui, ce soldat, qui va se révéler exceptionnel, vit une époque qui ne l'est pas moins. Officier à seize ans, général à vingt-quatre, il commande en chef à vingt-sept. Cette carrière fulgurante, si elle est plus brillante qu'aucune autre, n'est pas isolée. Jamais on ne vit escalader aussi allégrement les échelles hiérarchiques ; jamais inconnus sans appui ne cheminèrent aussi vite sur les sentiers de la gloire. Les premières années de la carrière de Napoléon, passées au rythme alangui de l'ancien régime finissant, permettent d'imaginer ce qu'aurait pu être la vie de ce nobliau corse en d'autres circonstances : une longue alternance de congés et de vie de garnison, se terminant par la mise en retraite d'un lieutenant-colonel d'artillerie blanchi sous le harnais. La Révolution française en décide autrement. Elle l'entraîne, l'élève, à la faveur de ces guerres qu'elle déclenche imprudemment dès 1792.

Quelques canons pointés sur Avignon, encore n'est-ce pas très sûr, le siège de Toulon, une émeute dispersée à Paris, c'est là toute l'expérience guerrière du général qui prend à Nice , en mars 1796, le commandement d'une armée dépenaillée sur un théâtre d'opérations – l'Italie – que les gouvernants français conçoivent comme secondaire. En quelques jours, il galvanise ses soldats, s'impose à ses divisionnaires, des hommes de la trempe de Masséna ou d'Augereau, aussi chevronnés que peu impressionnables, ses anciens par l'âge comme par le grade, et se lance dans une campagne qui suffirait à elle seule à assurer sa place au panthéon des grands capitaines.

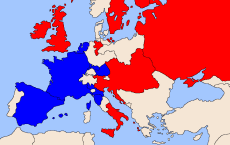

Vingt ans plus tard, quand l'épopée s'achève, il a guerroyé en Afrique comme en Asie et sillonné l'Europe de Madrid à Moscou, entrant victorieux dans presque toutes ses capitales, donnant plus de batailles qu'Alexandre de Grand, Hannibal et Jules César réunis. Longtemps triomphant, finalement défait, il a pu perdre le soutien de la haute hiérarchie militaire, jamais celui du gros de l'armée ne lui a manqué. Car ses soldats savent bien, eux, qu'il est resté l'un des leurs. Le premier sans doute, mais, pour l'essentiel, leur pareil ; celui qu'ils ont élu caporal un soir de victoire ; celui qui, tout Empereur qu'il soit, est encore content de partager leur pitance le soir au bivouac, ou de dormir dans la cabane qu'ils lui ont confectionnée de bric et de broc ; celui qui vit le plus beau soir de son existence au milieu de leurs flambeaux à la veille d'Austerlitz, s'apprêtant, par cette victoire de légende, à devenir définitivement, selon le mot de Carl von Clausewitz, le « Dieu de la Guerre ».